今回はパワーポイントで企画書やプレゼン資料を作る際の「中扉」について考えてみたいと思います。

「中扉」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、章ごとに入れる表紙のようなページのことです。

中扉 扉には本扉以外に「中扉」と呼ばれるページがあります

「中扉」とは内容の区切りや、章が始まる入口となるページです。

(ただ「扉」とだけ呼ぶ場合もあり)

本の扉(とびら)とは?役割や使い方のコツ、印刷価格~オプション加工について知ろう(1)~

目次

中扉は必ず必要か?

ケースバイケースではあります。10~20ページ程度の資料であれば、章ごとに中扉が入ると少々うるさく感じる場合があります。章の数にもよると思います。

30ページ程度、それ以上になると、読み手が自然と読むのに疲れたり、資料によっては混乱する可能性がありますので、中扉で整理する必要があります。この枚数になると必須だと筆者は考えます。

中扉のデザインのコツ

中扉では、読み手に「次からこの話になる」と、気持ちを切り替えさせる必要がありますから、思い切ったデザインをするのがコツです。

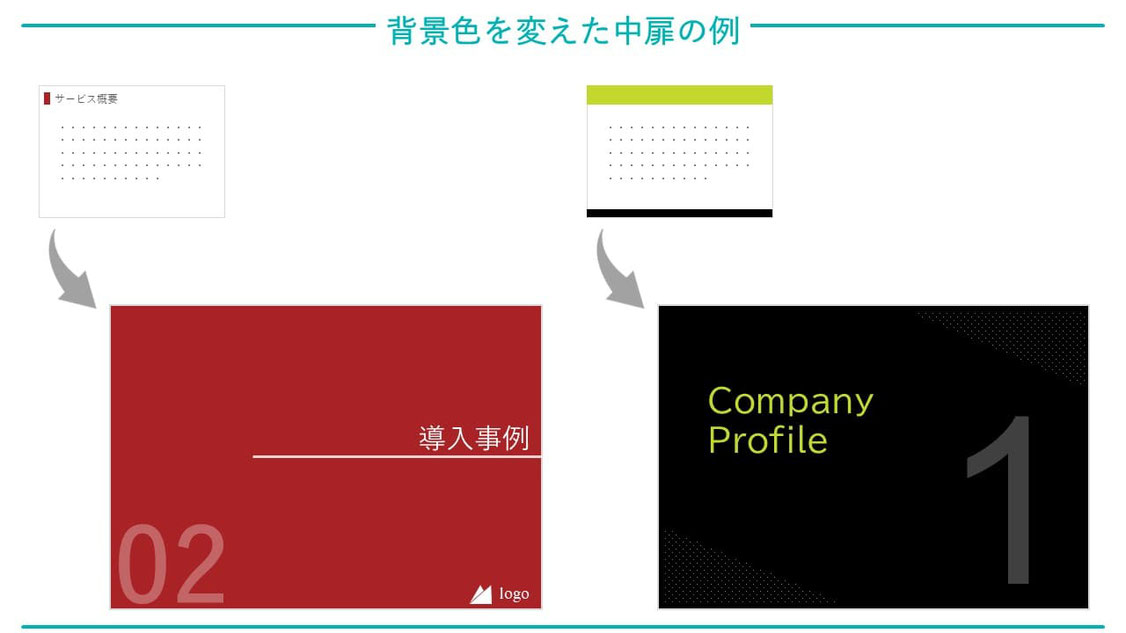

背景色を変える

白地の企画書やプレゼン資料であれば、中扉だけ背景色を入れるのは、読み手の意識を変えるのに、非常に効果的です。

画像を大胆に使う

イラストや写真など、画像は読み手の意識を強く惹きますので、中扉に使うのは非常に効果的です。

表紙のデザインを流用する

筆者が個人的によく使う手法です。

目次ページを中扉に活用する

目次ページを活用し、「今から第●章」というのを見せる方法です。プレゼンで非常によく使われていますが、企画書などで使っても良いと思います。

読み手には話の流れや、今どこまで来たのか、というのが分かりやすくなりますから、とてもお勧めです。

その章のタイトルを強調したり、その他の章のタイトルを薄くしておくなどの方法があります。

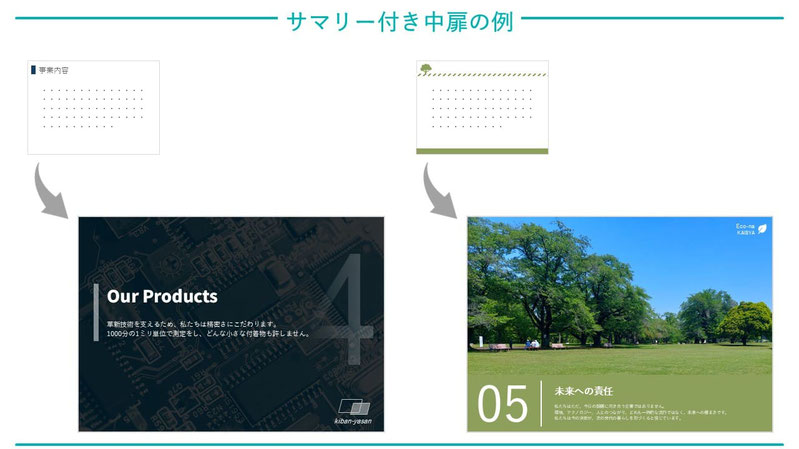

サマリー付き中扉

こちらは、章の見出しとともに、その章は何についての説明があるかを簡潔に記載しておくものです。

あまり長い文章にせず、数秒で読み手に伝わる程度にまとめましょう。

パワポの「中扉」の考え方・作り方【まとめ】

中扉の考え方と共にデザイン案を解説しました。参考になれば幸いです。

ただし、中扉は「構成」がしっかりしていることが前提となります。構成の考え方は下記記事が当ブログの人気記事となっています。

当ブログ人気記事

コメントをお書きください